诗歌令我在俗世生活中

保持清醒浪漫

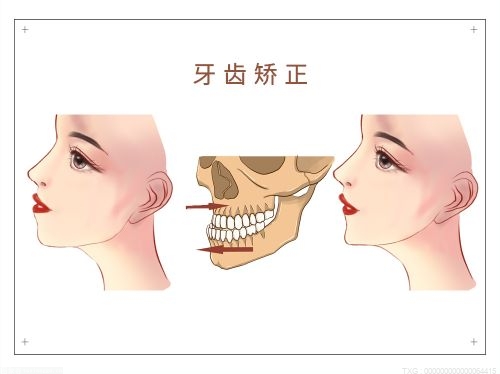

(资料图)

(资料图)

张巧慧

一扇门。窄门。

我曾与一位居士有过思辨式的讨论,我说:“庄严是美的一部分。”他说:“美是庄严的一部分”。我强调对美的直接感受力,他强调精神能见度和使命感。写诗的缘起,关乎美与庄严。

每个人都怀揣光源

第一本诗集《朔风无辜》,我在后记中写道:“我是我的旁观者,诗歌是我的眼睛,令我在俗世生活中保持深度的清醒和浪漫主义。我至少把自己分成两个,一个陷于庸常;另一个执守着理想主义的傲骨。这两人不时会有冲突,诗歌便是自我劝慰的一种方式。”

仅是入门,我就用了五六年时间。从散文到诗歌,走过误区,总担心没有交代清楚,语言偏向散文化。这样纠结了一年多。08年在杭州买到韩作荣老师的《诗歌讲稿》,细细读了两遍,对方法论有所体会。人民文学出版社出过一套诗集,中国现代诗歌早期的流派基本都有,翻了一遍,大致了解了现代诗歌的脉络。

写诗跟学书法一样,临帖要先会读帖,读懂了才知道何为好的。读而通,写而达,得掌握一定技法。读了不少《人民文学》获奖诗歌:雷平阳、张执浩、古马、刘立云等。几个书柜都是诗集,有些版本已买不到,便找复印件。又搜索了活跃在当代一线的诗人:马新朝、荣荣、王小妮、大解、汤养宗、陈先发、蓝蓝……博客时代提供给初学者更多便捷。读到一首好诗,是件惬意的事。同时开始涉猎外国诗歌,也是满满一书柜。

通过阅读和练习,完成了我的入门仪式。胡弦曾说诗人是神选中的人,我有幸手持钥匙。作为一个敏感女性,我惯于从日常生活中提炼诗意,白樱是诗,洗衣做饭亦能入诗,单位隔壁红十字医院那个垂死的病人,亦是诗。但它所映照的仅是我的个人体验。这细弱的声音,如同雏鸟的鸣叫,尖细而不稳定,偶有清音。这种抒情基本是个人化的,代表我写诗历程的第一阶段。

她的美,有被毁的痕迹

2013年浙江省作协组织的某次研讨会上,商震先生给我指出要注意审美的宽度。宽度,仿佛把一种使命感交付与我。诗歌不仅是反映个人存在,更有其思想、诗学、美学和历史上的意义和理由。

显然我不是一开始就意识到使命的。扎加耶夫斯基有诗:“试着赞美这遭毁损的世界”(或译成“尝试赞美这残缺的世界”)。不可否认,每个人都经历了毁损与重建,我们所处的时代加强了这种感受。某次在北京“宁波青年诗群研讨会”上,我谈到“失去和重建是70后集中面对的”。失去故乡是一大主题,不仅是物质层面的,更是精神层面的。我们童年的母校都已被拆迁或整合。母校作为思想启蒙和传授知识的象征载体,“你还有母校吗?”也可视作对精神世界的质疑和辨认。假如说“返乡而不至”是一个隐喻,那么“返校而不至”是这个隐喻形而上的部分。

在这样的断裂、觉醒、维护与重建之间,诗人们要承担起应有的责任。从横向来看,是对整个当下的观照和深入;从纵向来看,是个人化历史想象力的生成并且交代一代人的来处和出路。我们要处理的不仅是内心的汹涌,要表达的不仅是疼痛和苦难,更需要完成本时代的诗歌美学定位和精神秩序的重建。

更大的格局,须有相应的自身素养为对应。功夫在诗外,我试图通过多方位的补给来完善自己的知识结构。除了读各种书,包括历史地理哲学等,还得经历。

《与大江书》组诗可视为一次尝试。2014年随浙江省作协参与钱塘江采风创作活动,一条大江对文明的发轫之功不容小觑。实地考察还原一条江的悲剧性,而想象开启了对已逝之物的灵视,个人的内心世界与外在世界获得了对应。万物皆可入诗,我仿佛从暗室中推门而出,立体的世界迎面而来。更多的素材进入诗歌文本,悲剧成为精神性的祭台,我试图做这样的尝试:叙事的结构,冷抒情的质地,在向下和及物之上做知性的提升。我的声音渐渐趋于中性,这是一个“人”发出的声音,而不再局限于“女人”。

在这样的基础之上,反思自己的写作有一定启悟。“江南多才子”有时是贬义的,嘲讽了江南文化整体性的绵软。北方素有文化优越感,而我们也确实过多地继承了南方的母性血统。但其实江南是有质地的。比如新安江水电站工程,近三十万人背井离乡,山川、河流、每一个物种都遭遇了变故。这种悲壮和巨大的疼痛感砌入到山河的骨骼之中。在历史坐标系中,审视一场浩大的人为断流中“人”的角色,除了“我们”,还有大自然、宇宙、不可知的神灵,人类不是万物的尺度,触发我关于叙述主体意识的扩延以及写作身份的反省。

文明传承有其神秘的符号,河姆渡遗址、良渚文化、尤其是跨湖桥遗址,记录着海侵的风刀霜剑。在衢江荷花芯遗址,我捡到一角精致的汉代墓碑并带回家。人性与生死,也是每个诗人必须直面和回答的问题。我看到此时此刻我的镜像,死亡像对立面一样矗立起来,而江南的历史和文明成为浩大的背景。

历史、地理、文化、哲学、时间……多重介入,打开了写作视野。第二本诗集《缺席》列入诗刊第30届青春诗会丛书,或能视作第二阶段的小结。可惜我限囿于自身的浅薄和理想主义,我的内心不够强大而不忍“撕开带血泪的绷带”,这种局限使诗歌调子显得过于统一而无法给出更有力的答复。

谁是这个世界的命名者

有一年我在扬州郊外的高旻寺,曾与一个小沙弥有过争论。那个年轻的僧人指着门口的柱子说:假如师父说这是香蕉,就叫香蕉。当时我很不服气,一向反感以权威是从的理论。在这个争论过程中,看出捆绑我的首先是既有经验,而后是个人主义。但后来我明白了,这个师父是开悟的大师。那么这既可以是柱子,也可以是香蕉,也可以是其他一切命名。谁是这个世界的命名者?很多时候,我们被自身所遮蔽,而诗人,就是拨开遮蔽,透过平庸的认知去发现、去重新命名的人。

提这件事是因为在我心中,诗性与神性具有某种一致性。第三个阶段,将是一段开悟的历程。观、世、音,感、觉、悟。我想接近文学的终极秘密,但并不着急。海南国际诗歌节时,与李元胜有过交谈。这个热衷于拍摄花草和昆虫的诗人说:希望接下来的写作,能是你的代表作——他们只能用诗句表现,无法用散文小说电影重述,它们更陌生,逼迫你放弃如今正用着的熟练技巧。他直接把创造制式、提高个人辨识度的问题放到我的面前,并告诉我接下来会更难。

假如说商震传递给我的使命是诗歌对庞大的承担,是介入式的;那么李元胜给我的使命,是诗人对语言本身的贡献。它不再是依靠经验可以解决,恰恰它可能拒绝经验,它不是回归,而是深度介入之后的出来。

这种机缘可遇而不可求。我开始阅读更多诗歌理论方面的书,弗里德里希、谢冕、吴思敬、陈超、霍俊明……然而我是悲观的。去年出了第四本诗集《与大江书》,今年又许久未写诗,我甚至以为自己能放下了。直到那天读到江非的《额尔古纳逢霍俊明》:“你、真理,和我 / 我们三个——说些什么 // 大雪封住江山 / 大雪又洗劫史册 // 岁月 / 大于泪水 / 寂寞 / 如祖国”,我的眼眶霎时温热!

是的,我曾经与一个居士有过一次思辩。我说:庄严是美的一部分;他说:美是庄严的一部分。引我入门的是瞬间打动我的美;而庄严,指向的是高度,是令人肃然起敬、令人甘愿奉献持续追寻甚至舍身而往的,如今击中我的,是诗歌的庄严。

张巧慧,宁波慈溪人,中国作协会员。作品发表于《人民文学》《诗刊》《作家》《十月》《青年文学》《散文百家》《散文选刊》等几十种文学杂志。著有《朔风无辜》《缺席》《与大江书》《走失的蝉衣》等,曾获2015年度华文青年诗人奖、第二届三毛散文奖等。