在南博会上“非遗融入现代生活”篇章,

表演了带有浓郁昭通特色的精彩节目,

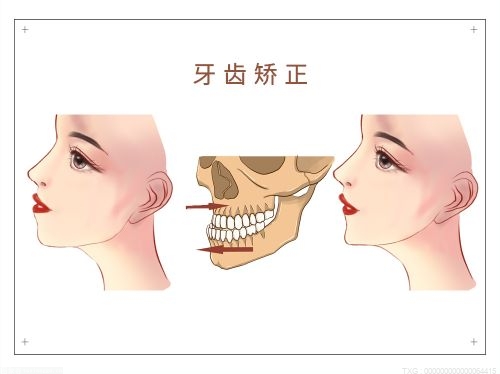

(相关资料图)

(相关资料图)

那么我们身边有哪些非遗呢,

接下来我们一起来盘点一下:

苗族传说故事《召赞与卯蚩彩娥翠》

流传于苗族滇东北次方言支系(俗称大花苗)中一则古老的传说故事。故事以叙咏相结合的手法,叙述勇敢的苗家芦笙手召赞和美丽善良的苗家女卯蚩彩娥翠相识相爱,喜结连理。不料在新婚之际,卯蚩彩娥翠被三只恶虎骗走。召赞经过生与死的考验,将恶虎杀死,救回已半人半虎卯蚩彩娥翠。卯蚩彩娥翠死而复生,幻化为人,最终过上美满的生活。

歌曲《卯蚩彩娥翠》节选了男主人公召赞对女主人公卯蚩彩娥翠的思念之情片段:

该歌曲是云南省非物质文化遗产保护名录苗族题材神话故事《召赞与卯蚩彩娥翠》音乐剧的主题歌曲,由音乐制作人廖仕伟作曲、戴玉强演唱。歌曲用通俗易懂的语言,讲述着男主人公召赞对女主人公卯蚩彩娥翠的思念之情。

昭通端公戏

“昭通端公戏”又名庆坛、打傩,民间俗称“跳端公”,为古代傩戏的别称,是古代巫祝仪式与戏曲表演融合的民间仪式戏剧,作为满足当地百姓心灵抚慰和精神寄托的产物,至今仍在昭通辖区的镇雄、彝良、大关、盐津、威信、永善等县的边远山区流布,世代传承已六百余年。

“昭通端公戏”主要用于禳灾、祈福、还愿等傩祭傩仪。有“文坛”和“武坛”之分。武坛分为正坛和耍坛,正坛戏多掺杂与巫道有关的神话故事,主要剧目有《礼请》《统兵记》《桃山救母》《灵官镇台》等。耍坛戏多取材于说部演义、民间传说及唱本文学,主要剧目有《四咡打草鞋》《张三闹店》《和尚讨亲》等。

端公戏的演跳祭中有戏,戏中有祭,祭戏相融。戴面具举行傩祭和戏剧演跳是端公戏的主要特征。面具有巫道神、世俗神、地方少数民族神,全堂戏面具二十余种。端公戏唱腔音乐十分丰富,声腔主要为祭祀和戏剧曲调,既保留原生地的元素,又在传入后吸收融流了许多地方戏曲民歌小调。端公戏从众多的民间崇拜、庞大的傩祭科仪、繁多的剧目唱演,到所使用的神榜、面具、章表、神马、纸扎等,均体现端公戏作为民间艺术集大成者,对戏曲发展、民间文艺乃至民俗学、社会学等均有丰厚的研究价值。

四筒鼓舞

“四筒鼓舞”为汉族丧葬祭祀男性集体舞蹈,常见每拔九人,其中四人身挎相同的“筒鼓”击之,敲出节奏。其余五人分别持小扁鼓、锣、钹、镲、配合鼓点、打出节奏,九人均腰缠红绸,各持器具舞之、蹈之而得名,又称为“跳鼓”。

四筒鼓舞因舞队中有4名舞者身挎“筒鼓”击之舞之而得名。在昭通流传广泛,表现内容丰富多彩,表演形式完整,舞蹈风格鲜明,在每个地方有着不同名称、不同跳法。

“四筒鼓舞”舞蹈套路多达八十余个,如“小牛擦背”“公羊打架”“猴子捞月”“喜鹊登枝”“蚯鳝滚沙”“公鸡抓架”等。上一个套路与下一个套路,用“攒鼓”过渡。每个鼓队一般均能演跳二三十个套路,完整的套路组合形成了丰富的单人舞、双人舞、三人舞、四人舞和集体舞。

“四筒鼓舞”溯源与周朝初期的“路鼓”“四面鼓”等关系十分密切,至今“四筒鼓舞”在昭通传承发展已千余年历史。舞蹈套路经过长期的演化和传承,涉及米、菜、瓜、竹等农作物,牛、羊牲畜和虎、鸟、猴、蛇等狩猎对象,反映以农业为主,涉及乌蒙山区畜牧、狩猎、生产、生活的原始情状。舞蹈套路丰富多彩,惟妙惟肖的摹拟生产生活中的各种场景,有的以形传意、有的神情兼备。音乐节奏热烈鲜明,舞步原始古朴、粗犷有力、铿锵沉稳、潇洒豪放,极富独特的个性色彩,具有较高的研究价值。

2006年,“四筒鼓舞”被列入云南省第一批非物质文化遗产保护名单,2021年,“四筒鼓舞”正式入选第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录扩展项目名录。

在过去的昭通农村,凡遇“白事”,多有四筒鼓舞表演,四筒鼓音色各异,舞者舞姿朴素,节奏鲜明,乐声高亢激烈,主要通过对与人们劳动、生活有关的禽兽、植物的模仿、游戏,使人得到快乐和暂时的解脱,具有较强的娱乐性。

四筒鼓舞具有“以乐致哀”的特殊功能,其舞蹈形式与文化内涵,与昭通先民的生死观念有着密切联系,是具有艺术性和观赏性的云南传统舞种,具有很高的历史价值和艺术价值,文化内涵深厚。

关于昭通非遗今天就先盘点到这啦,明天我们接着摆!

来源:昭通文体 澎湃新闻 央视CCTV10 好看视频