关于支钉,最为著名的自然是汝窑,因其支钉痕小而稍扁,一头有尖,形状酷似芝麻而被誉为“芝麻挣钉”。不过,采用包釉支烧的方法并不始自汝窑,早在五代,北方的耀州窑和南方的岳州窑都已使用支钉包釉支烧,可见支钉支烧这一工艺具有一定的地域分布基础。

(资料图片)

(资料图片)

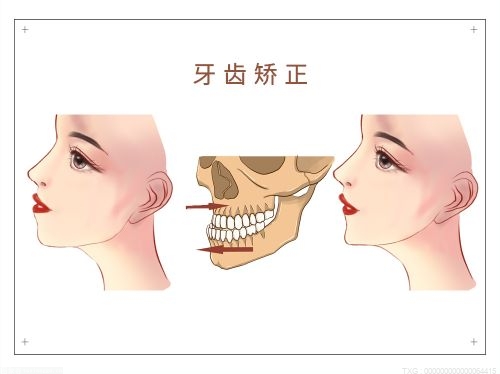

(带支钉痕迹小洗)

但历次文物部门对龙泉古瓷窑遗址发掘中,迄今也未发现支钉托具支烧的例子。这也说明龙泉窑采用支钉支烧工艺只是个别现象,而且也没有专门用支钉支烧的独立窑口,就象龙泉黑胎一样,数量不多,且与白胎青瓷兼烧。从龙泉窑的发展历史来看,也是没有支钉支烧这一工艺传统的,龙泉窑早期深受瓯窑、婺窑、越窑等周边窑系的影响,从五代北宋后逐渐形成自身的特色。装烧方面一直以垫烧为主,垫具有垫环、垫圈、垫饼等,垫饼形状最为丰富,有碗形、浅碟式、臼状、浅盘式等等。垫烧的位置,或外底不施釉,在圈足内放小垫饼垫烧;或外底上釉,用大垫饼垫置于圈足下;或外底部刮去一圈釉,用垫圈或垫盘垫烧。而采用支钉支烧只在南宋出现过,在之后也没有被传承下来,可谓“前无古人,后无来者”。

(带支钉痕的残器底)

龙泉窑支钉的出现很可能是受到外界制瓷技术、风格冲击的结果,最有可能的就是受北方汝窑的影响。北宋皇宫对汝窑青瓷十分偏爱,所以南宋官窑“袭故京遗制”,一个重要内容就是沿袭汝窑裹釉支烧的工艺特征。

如果从这一角度着眼,我们还可发现:

1、以上所述的支烧具在修内司官窑和郊坛下官窑也有发现,虽然不是很典型;

2、黑胎带支钉残底更是一个集中体现,黑胎的出现在龙泉窑内部发展脉络中也找不到相应的发展轨迹,却与支钉一样和南宋官窑有着微妙关联;

3、由于这些残片较破碎,难以复原从而得以更全面的了解,但从修复的圆口小洗来看,此种器形在南宋官窑器中殊为常见,且做工精细,与普通民窑生产的日常生活用器大不一样。更何况,官窑的生产情况和烧制工艺等都是严格对外保密的,民间的模仿行为是违法的。

(灰黑胎带支钉痕残器底)

如果从横向角度来看,如慈溪上林湖越窑寺龙口窑址也曾出现过类似情况,其南宋地层

“出土的月白、天青釉瓷器,以支钉垫烧,釉面滋润而含蓄,呈半失透状,器类有觚、炉、玉壶春瓶、花盆、鸟食罐、象棋等,其胎质釉色、器物造型、烧成方式及仪态风神均与越瓷的传统风格大相径庭,却与北方的汝官制品颇接近”

(《越窑考古又获重大突破》,中国文物报1999年1月20日)

这不失为宋龙泉窑支钉现象的一个参照例子,在越窑的发展历史中,虽早在东汉三国时期,就曾大量使用支烧工具,但当时的三足支钉主要作为碗、钵、碟等叠烧的间隔具,使用时,支钉向下,托面向上,以便上面放碗、盅等坯件,支钉只是起间隔作用。而后来越窑使用最多的恐怕是用泥条泥点托烧,寺龙口窑址支钉的出现与龙泉窑一样都是很突然的,都是“类北宋汝窑”、“南宋官窑”的一个重要表现。

(碗状支具)

再就支钉工艺本身而言,支钉支烧虽然能使底足裹釉不影响美观,但缺陷也是非常明显的。从物理学的角度来看,支钉受力面尖而细,压强增大,所以承受压力非常有限,一般来说,一件匣钵只能装烧单件器物,这样一来,制作成本就大大地提高了。对于普通老百姓来说是无法承受这一高昂成本的。事实上,当时民窑器中比如碗盏之类的日常生活用器,一般都是采用叠烧等方法来提高产量的,如南宋溪口窑所出的芒口碗。而像龙泉安仁一带的民窑,由于专烧日常生活用器,叠烧现象非常普遍。

(碗状支具)

另外,支烧法从汝窑搬到江南注定存在着诸多缺陷,尤其对于浙江本土的窑工来说,他们对支烧法这一外来工艺不仅需要摸索经验,还要根据实际情况因地制宜加以改造。考古发现表明,修内司官窑和郊坛下官窑中,支烧工艺并不是唯一的装烧法,还有垫烧和支垫烧结合的方法。从器物上看,郊坛下官窑,使用支烧具的器物大都是薄釉器,而厚釉器几乎都采用垫烧,可见支钉支烧当时就存在局限性。

(三角支具)

随着南宋的灰飞湮灭,元代龙泉窑已彻底抛弃支烧工艺,再看不到带支钉痕的器物,除了刻意的模仿。这是否也从反面说明了支烧工艺的使用只是为了迎合统治者的偏好,并没有扎根于本土,所以也没有被传统龙泉窑吸收接纳,而一旦消除了朝廷的干预,这一工艺也很快被淘汰。这一工艺虽有可取之处,但没有建立在节约成本或是提高生产效率的基础之上,并不经济实用。相反,它占用空间,增加烧成费用,而且在烧制厚釉器物,大件器物方面都是很有局限性的。所以到了元代龙泉窑,大件器物开始流行后,小小支钉根本不能承受之重,自然失去了存在的意义。