在首届大蜀道文化论坛上,专家学者就蜀道上发掘出土的木牍作了阐释,考古学者、文化学者、历史学者、书法学者从不同角度解读文物价值,一个个新颖观点擦亮文物宝藏,认为这些文物的独特性、多元性与复杂性正是中华文明多元一体发展进程中最生动的例证之一。今天,一起来看看清华大学出土文献研究与保护中心研究员李均明的观点。

两片木牍是“命书”

1980年,四川省文物考古研究所在川北青川县郝家坪发掘清理秦移民墓葬群时,于M50出土了写于木牍上的战国晚期秦国法律文献《为田律》。这一重要出土文献公布后,即引起学者的重视和热烈讨论。

(资料图片仅供参考)

(资料图片仅供参考)

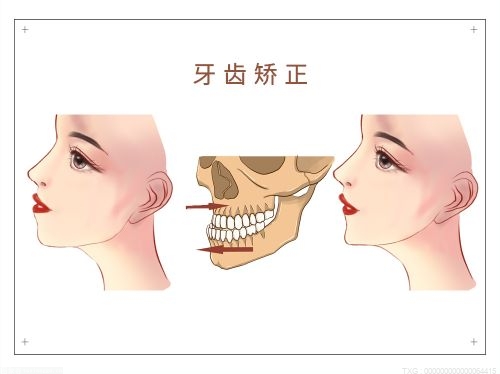

清华大学出土文献研究与保护中心研究员李均明在“青川木牍新解”线上视频发言中认为:木牍性质是“命书”(国王的命令),内容是关于造田的标准与维护道路、桥梁的规定。命书的正文分为三个部分:命书制定生效的时间、制定人;命书的内容包括造田的标准、拥有田地的人要尽的义务。最后是木牍抄件人姓名。

他特别介绍,民臂(辟),在研究上是个悬而未决的议题,对认识文书的性质有着举足轻重的作用。他认为:“民”字是无疑,“臂”字当读为“辟”,指辟土开田的意思,就是老百姓去垦田。更修:更改修订的意思固然无误,但还要了解它另外的意义,因为每亩二百四十步的亩制不是秦武王时才有的,而是秦孝公时商鞅变法的成果。一方面要继承旧有的法律,另一方面作了一定程度的修改,改了多少,没有旧的条款可对比,也就不得而知了。

青川木牍

时代:战国

质地:木

尺寸:长46cm 宽3.5cm 厚0.5cm

级别:国家一级文物

现藏于四川省文物考古研究院

所谓的木牍和竹简很类似,是秦汉时期用于书写文字的一种载体,而且是多用于书写官方的文书、法令等。青川木牍在1980年出土于青川县郝家坪第50号战国墓。木牍正反两面都有文字,正面记载了公元前309年(秦武王二年),秦王命令左丞相甘茂更修田律等事,而背面为与该律法有关的记事。公元前316年,秦惠文王派张仪和司马错伐蜀,巴国蜀国相继亡国,整个四川并入秦国的版图。之后,秦国在四川大力的发展农业,推行了有关农业耕作和建设的相关法律,按秦田律统一了规定田亩面积。除了青川木牍所记载的推行田律之外,这个时期还修筑了举世闻名的都江堰水利工程。从此,成都平原成为了水旱从人,不知饥馑、富庶安定的天府之国。

除了重要的历史意义,木牍上的三号墨书为战国晚期秦武王二年的手迹,被视为目前年代最早的古隶版本,体现了汉字由篆书向隶书过渡时期的珍贵形态。青川木牍与甘肃天水放马滩战国秦简、湖北云梦睡虎地秦简共同构成了隶书发展的脉络,在中国书法史上也具有十分重要的意义。

编辑丨葛泽平 审核丨宋珍珍