前序:汉江“老人洞”之谜:01弃老传说可能是真的

【资料图】

【资料图】

02什么年代的事情

历史上,鄂西北地区特别是汉江沿线,长久以来就是沟通南北的交流要道。鄂西北、陕东南、豫西南接合部是黄河流域和长江流域文化的交汇区,历史遗存丰富。

秦汉以前的十堰区域,不仅存在文献可考的庸、麋、彭、房、绞、均、郧等众多古代方国,近几年还不断有小方国随着考古发现浮出水面。这些方国的规模,有些不亚于出土了编钟的那个国家。

《斗鼠记》中提到的“麇国”,春秋战国时代确实在鄂西北存在过,《左传•文公十一年》:“春,楚子伐麇。成大心败麇师于防渚。潘崇复伐,至于锡穴”。麇事又见于十六年《传》:“庸人帅群蛮以叛楚,麇人率百濮聚于选,将伐楚。”

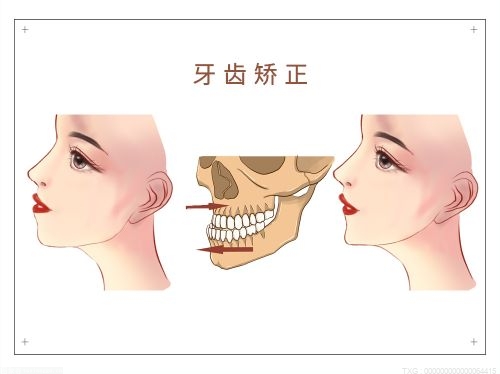

是否在春秋战国时这一带流行“弃老”习俗呢?刘守华教授认为:查阅中华史籍,从未见将老人送进“寄死窑”活活冻饿而死的记述。就总体情况而论,早在周朝,中华文明就有了敬老并厚葬的习俗。姜子牙80岁当宰相,民间至今传为佳话。春秋战国时期,老人的智慧谋略在诸侯国争雄称霸的激烈争斗中大放异彩。到汉代,官家给年满70岁的老人赠送“鸠杖”以示祝贺,敬老习俗完全确立。在这样的历史文化背景上,距主流文化圈并不遥远的汉水流域,竟然还流行过如此野蛮落后的“自死”或“寄死”习俗,很难使人相信。

这“老人洞”的年代,会不会比周朝还久远?周朝以前,生活在这里的又是一些什么人?

公元前1106年,周武王伐纣时,《尚书·牧誓》载,参战的西土八国有庸、蜀、羌、髦、微、陆、彭、濮等。这些方国均在汉水流域。目前一般认为,至迟在商周之际,在汉水中上游交界地带也就是“老人洞”密集的地域,至少有巴、濮、楚、邓、庸、彭、卢等方国存在,其中楚与邓可能来自中原,而其余五国可能都是土著。研究证明,这些方国并非是单一民族占据某个地区,同一地区多民族杂居的情况在当时是普遍的。

这之中,按族属而论,古巴人和古濮人等神秘消失的古民族,都曾在“老人洞”密集分布的汉江中游这一带繁衍生息。那么,这些“老人洞”是否和他们有关?是否就是他们那个时代或者更早时候的事情?南方神秘的悬棺和四川等地崖葬习俗,目前也认为与这两个古民族系统有关,这一种巧合,亦或是一种证据?或者说,“老人洞”是否就是古巴人、古濮人迁居时所留下的?

因电站建设,十堰博物馆2018年对汉江郧西一侧的羊皮滩崖墓群进行了抢救性发掘。此次共发掘墓葬52座,形制为长方形和横长方形。结构一般由墓口、甬道、墓室和壁龛组成。时代以唐宋为主体,个别上限年代可能到魏晋南北朝或东汉,下限延续至明清。

羊皮滩崖墓的形制虽小,出土文物也十分有限,但其独特的埋葬习俗及开凿方式都具有较高的学术价值。这次发掘,把“老人洞”的年代上限,扩展到了魏晋南北朝或东汉,而不仅仅是之前郧县后房崖墓的唐代,下限延续至明清。

沿着汉水,我们展开进一步的追寻。有两个思路:一是循着这些崖葬的分布,看与古民族的迁徙历史能否相合;另一个思路就是在年代先后中寻找线索。困难在于,这些远古民族的历史如一片迷雾,这些古老的东西,能被确认年代的实在不多。

在我们漂流汉江的第二年,陕西省商洛市考古队公布了考察结果:经过一年多的努力,在商洛丹江、乾佑河等流域发现了3000多座崖墓,并初步揭开了这些崖墓的神秘面纱。

当我们沿着312国道行进在汉江支流丹水岸边,发现两岸的“老人洞”还真不少。以前多次途经这里,都心不在焉,竟没有一点印象。快到贾平凹故乡丹凤县棣花镇时,赫然看见远处的山崖顶部就有好几排。

商州市区南郊一大片蜂巢状的“老人洞”,被当地开发成了旅游点。与汉江干流相比,这里的“老人洞”有的要大很多,精致很多,土质与四川乐山、彭山一带类似,里面也能看到锅灶、排水管等遗迹。

商洛市考古队队长王昌富说:“商洛崖墓”更像是房子,类似于悬棺,但又不是悬棺。几乎都是在竖立的崖面上垂直九十度凿刻的,猜不出先人到底是通过什么手段在悬崖峭壁上完成的。至2005年底,在商洛地区共发现崖墓点721处、崖墓4223座。与十堰地区的“老人洞”不同,这种方形孔洞,在商洛更多的被称作“巴人洞”。

引起我们注意的是,以汉江流经的十堰为线,以北,商洛崖墓发现有汉代的东西,其中在商南富水发现有“元凤元年”(公元前79年)、“建武中元二年”(公元57年)等模印纪年的年号砖;往南,重庆和四川境内的崖墓数量更多,分布更广,延续的时间也更长,年代一般也被认为是从两汉起始。

而十堰地区的崖墓都是空墓,墓室的雕凿痕迹要粗陋和简单很多,也罕有发现文物的记载,从风化程度等一些基本条件判断,可能要早于商洛地区,最起码要早于工艺精美很多的巴蜀崖墓。从现存“老人洞”遗迹的直观印象来看,汉江干流的“老人洞”年代要比支流更早一些。

人工开凿“老人洞”、“巴人洞”的丧葬方式与在自然洞穴、裂隙间的放置棺木、悬棺等统称为崖葬。目前,汉江干流发现的崖穴墓,大都是在岩石上开凿出能放进棺木或者尸体的大洞,而悬棺是开凿小洞直接把棺木悬于高空。这两者是否存在某种演进关系?是否与不同地域岩石的坚硬程度以及气候、森林植被甚至风俗的演变等有关?商洛的调查中,还发现了一些和西南地区的悬棺基本相同的,利用不规则的天然崖洞和自然裂隙,在洞中或裂隙中加设木杠,或在洞口的岩面上凿出圆孔楔入木桩来搁置棺木。

从汉江源头自上而下,“老人洞”在整个汉中地区很少发现,进入安康市境内,始有零星分布,其中心区和密集区正是历史上古“濮人”和“巴人”聚居的十堰、安康一带。

(待续)

前序:汉江“老人洞”之谜:01弃老传说可能是真的

汉江“老人洞”探秘(完整版)

航拍汉江115 后房村老人洞(崖墓)所在的汉江段 国际歌版

寄死窑-老人洞-崖墓-崖居-佛龛-悬棺23:湖北十堰郧县五峰黑滩垭