宋神宗元丰二年(1079年)三月,苏轼自徐州移知湖州,先赴南都(今河南商丘),拜会张方平于乐全堂,访问南都守吕熙道,因病留南都半月。

“适时苏轼正好要离开南都,他的朋友(张方平或吕熙道)给他送行,使伶人陪酒,苏轼作下此词。”

《木兰花令·经旬未识东君信》

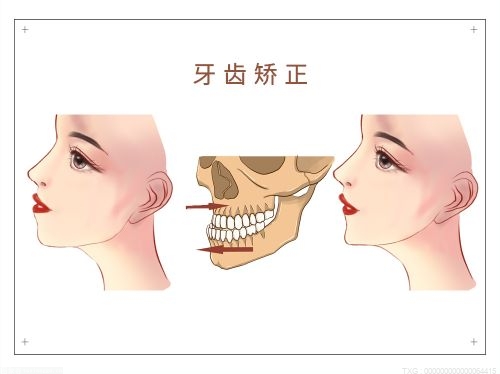

(资料图片仅供参考)

(资料图片仅供参考)

原文“经旬未识东君信。一夕薰风来解愠。

红绡衣薄麦秋寒,绿绮韵低梅雨润。

瓜头绿染山光嫩。弄色金桃新傅粉。

日高慵卷水晶帘,犹带春醪红玉困。”

⑴木兰花令:词牌名。由唐教坊曲《木兰花》衍变而来。双调,仄韵格。

⑵东君:神话中管领春天的神。这里指春光。

⑶薰风:和风。指初夏时的东南风。

⑷解愠:意为驱除心中的不快。相传虞舜作五弦琴,歌《南风》:“南风之薰兮,可以解吾民之愠兮。”(见《史记·乐书》集解等)语本此。

⑸麦秋:夏历四月麦子成熟的时候。《礼记·月令》:“【孟夏之月】麦秋至。”

⑹绿绮(qǐ):传司马相如有琴名为绿绮(见西晋傅玄《琴赋》序)。这里指琴。“绿绮”用作对所操琴的美称。

⑺韵低:概括了琴声婉转悠扬的韵致。

⑻梅雨:江南四五月间,当梅子黄熟时候,常有较长的阴雨天气,故称“梅雨”。

⑼傅粉:涂抹脂粉。

⑽慵:懒。

⑾水晶帘:这里用作对帘子的美称。

⑿春醪(láo):春天饮用的浊酒。

⒀红玉:东晋葛洪《西京杂记》谓赵飞燕与其妹“二人并色如红玉,为当时第一。”后用以比美貌女子。此处喻指家妓。

译“我因卧病在床,这几个月没有看到春光,一夕之间初夏的东南风驱除了我心中的不快。

四月麦子成熟的寒气衬托出佳人青春的气息,琴韵宛转悠扬,美妙的琴声像梅雨一般滋润心田。

那鲜嫩的瓜头像是染上了绿色的山光,金色的桃子炫耀着色泽,像是刚涂上了脂粉。

高晏起,佳人酒意未消慵懒的卷起床帘,美艳的脸蛋上带着丝丝困意犹如那春天饮用的浊酒。”

这首词上片写时令的暗中变化以及家妓弹琴的韵致。

大概因为卧病半月,辜负了南都的大好春光,所以起笔有“经旬未识东君信”之句。

所谓“经旬”,自然是举其成数而言之的。

而“一夕薰风来解愠”,便写出了季节的暗中替换,和风拂煦,似乎给人以精神上的抚慰。

这里暗用《南风》歌的故实,将“薰风”人格化了。

从“未识”到“解愠”,也写出了人的情绪的变化。

作者《与吕熙道二首》之二说:“南都住半月,恍然如一梦耳。”可以为“未识”二字下一注脚。

而病后初愈,精神上的解脱可以想见,或许隐含在“解愠”二字之中。

三、四句写家妓弹琴献艺事。

“红绡衣薄”,从对家妓装束的简笔勾勒中透露出她的青春的气息,“麦秋”的寒意不过是一笔衬托。

“绿绮韵低”,措语更为精妙,这是作者用耳、用心倾听时“品”出来的。

更妙的还是“梅雨润”三字,这不单写出了季候的特征,与“薰风”、“麦秋”相呼应,并以“润”字写出了当年梅雨及时而降、润泽万物的功效。

唐太宗的《咏雨》诗就有过这样的描写:“和风吹绿野,梅雨洒芳田”。

而且传出了美妙的琴声像梅雨一般滋润心田的审美感受。

所以从后一意义来说,“梅雨润”未尝不是一种象喻性意象。

过片两句承上“麦秋”、“梅雨”,将笔宕开,写时令风物:那鲜嫩的瓜头像是染上了绿色的山光,金色的桃子炫耀着色泽,像是刚涂上了脂粉。

这两句所写瓜果都是时令风物,作者绘形绘色,使之富于色彩美和质量感,又以“山光”这样的自然背景相映衬,更显得鲜活而有生气。

结尾两句则将笔收回,再度描写家妓的形象,写她日高晏起,酒意未消,当然也写出了她的美丽。

这首词可能是应家妓所求而作,因而篇末写她的慵懒和嗜酒,不妨带有打趣的意味。

该词悄然地写出季节的更替变化,利用佳人的衬托,绘出一副色彩明丽的画卷,实属妙笔。

来源网络,参考“百度、腾讯”等相关文献,仅做学习所用